こんにちは。ドリる算数を開発・「計算くらぶ」を運営している「ドリさん」です。

この記事は、前回の~中学受験特化!~計算力を鍛えるロードマップ(計算力の土台編)の続きである、基本姿勢編です。

基本姿勢とは、計算練習をする上で、常に意識すべきことです。

多くの受験生(ご家庭)は、「合ってるかどうか」だけに注目してしまいがちですが、大事なのは「どうしたらもっと速く・正確に計算できるか」まで考えることです。

そこで、今回は計算くらぶの添削で指導している「計算の基本姿勢」をこの記事でお伝えいたします。

普段の計算練習がより効果的になりますので、ぜひ参考にしてください。

以下の4つの順にお伝えします。

- 1.計算順、理解できていますか?

- 2.計算メモを整えよう

- 3.工夫しよう

- 4.まとめ

1.計算順、理解できていますか?

まず、大前提として、計算の順序を理解していなければ始まりません。

複雑な計算を何度やり直しても正解できない場合、そもそも計算の順番の理解があやふやなのかもしれません。

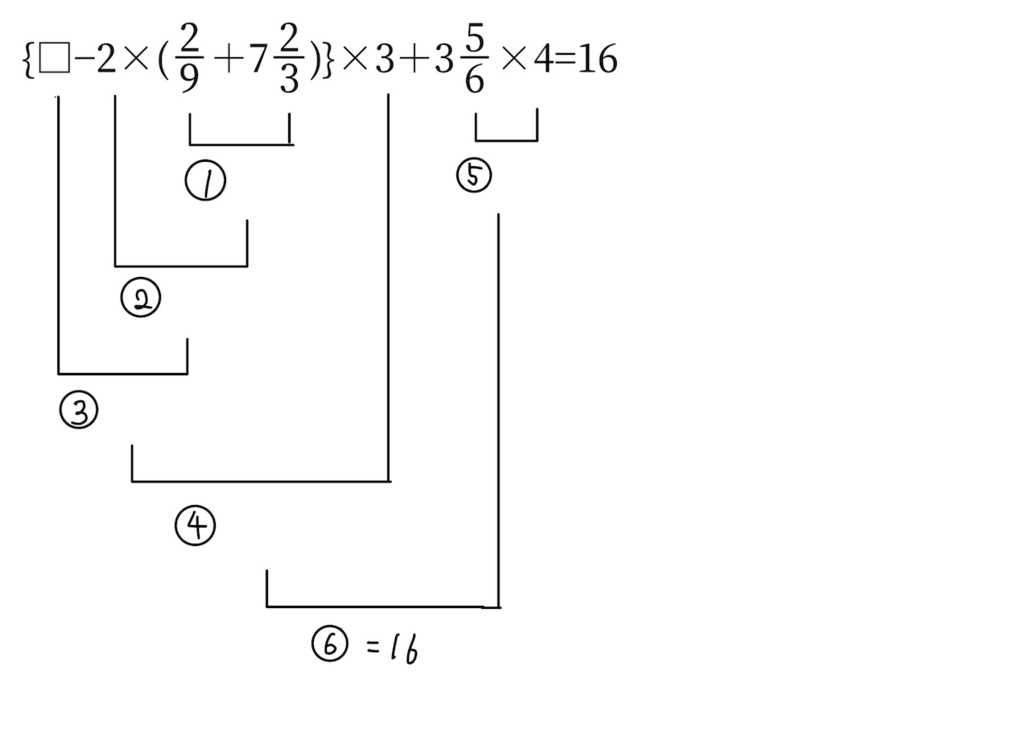

計算順に自信がないお子様は、以下のように、計算順に番号を振って、順番に計算ができるかどうか確かめましょう。

「四則混合計算」と「逆算」について、それぞれ解説します。

四則混合計算

複雑な計算を何度やり直しても正解できない場合、そもそも計算の順番の理解があやふやなのかもしれません。

計算順に自信がないお子様は、以下のように、計算順に番号を振って、順番に計算ができるかどうか確かめましょう。

「四則混合計算」と「逆算」について、それぞれ解説します。

四則混合計算

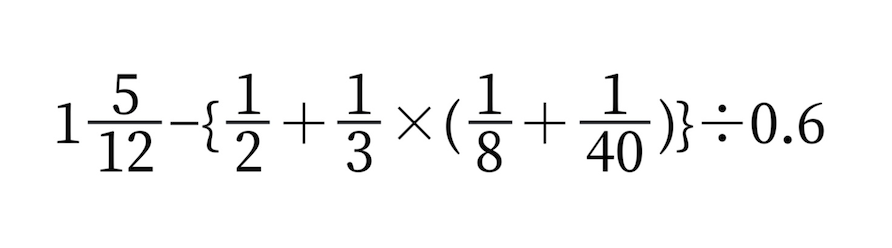

まずは、四則混合計算からチェックしましょう。

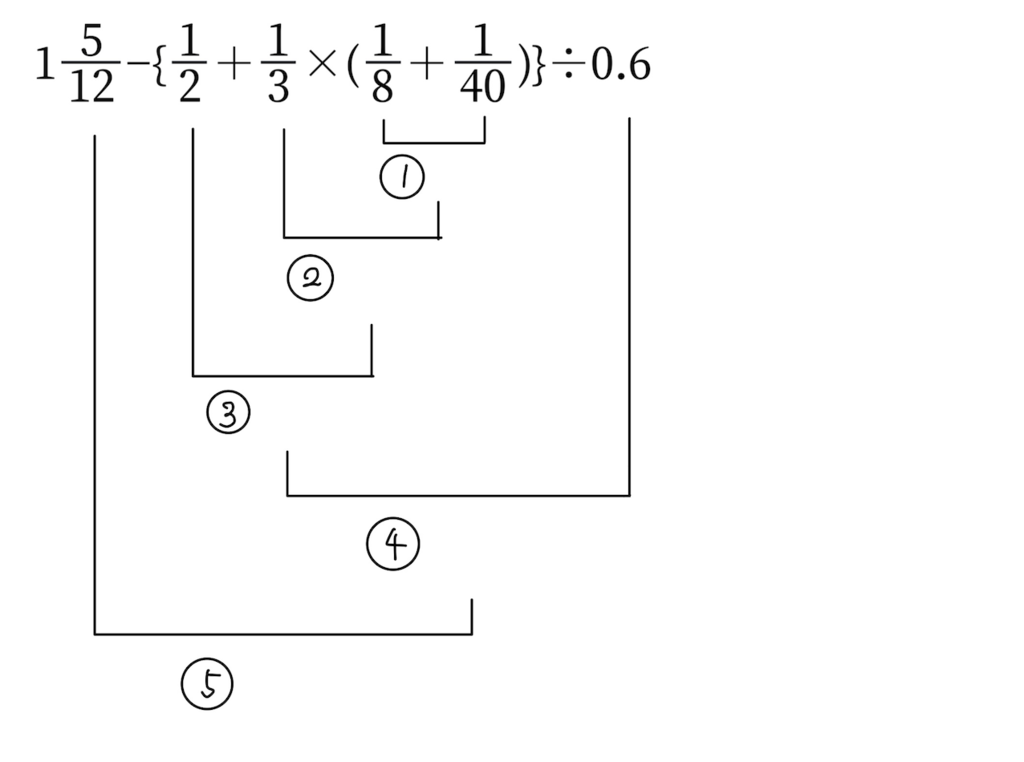

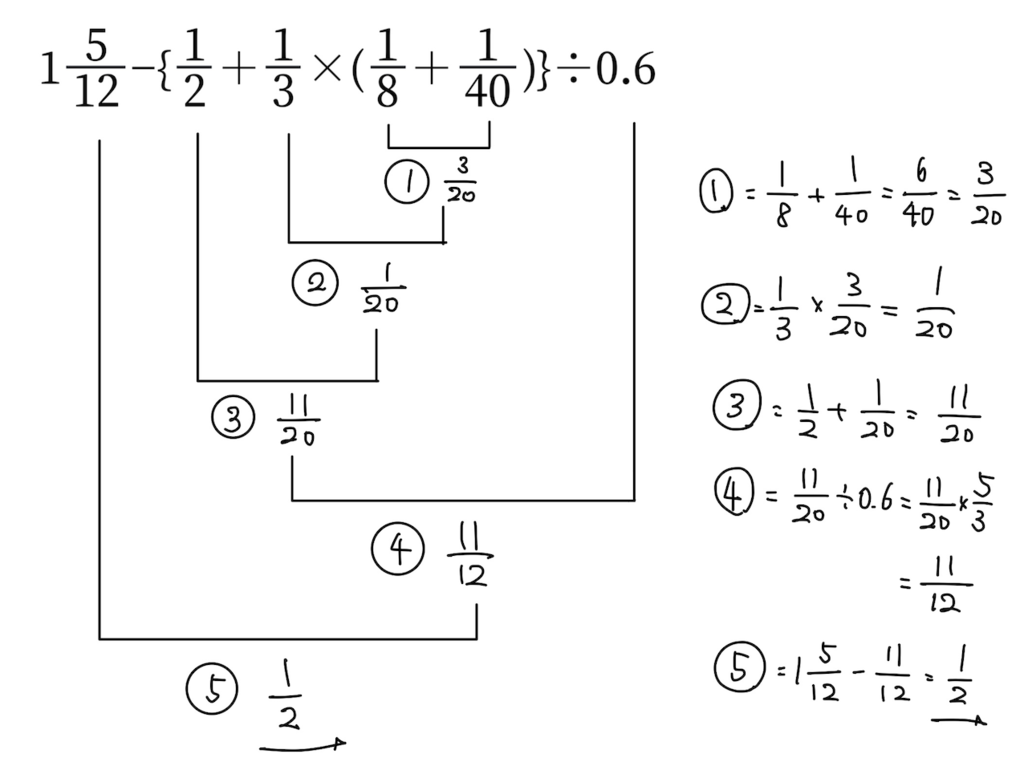

計算の順番に番号をつけてみましょう。

以下のようになるはずです。

次に、番号順に1つ1つ計算してみましょう。小数・分数の計算を習っていればできるはずですね。

いかがでしたでしょうか。

計算問題の答えがどうしても合わない場合は、このように番号をつけて計算を進めてください。

苦手な方は、「四則混合計算(標準)」など、同じレベルの四則混合計算の問題が並ぶ計算問題集で練習しまししょう。

逆算

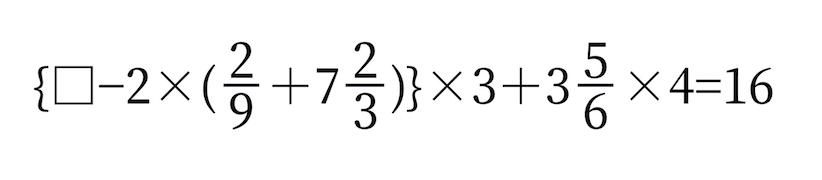

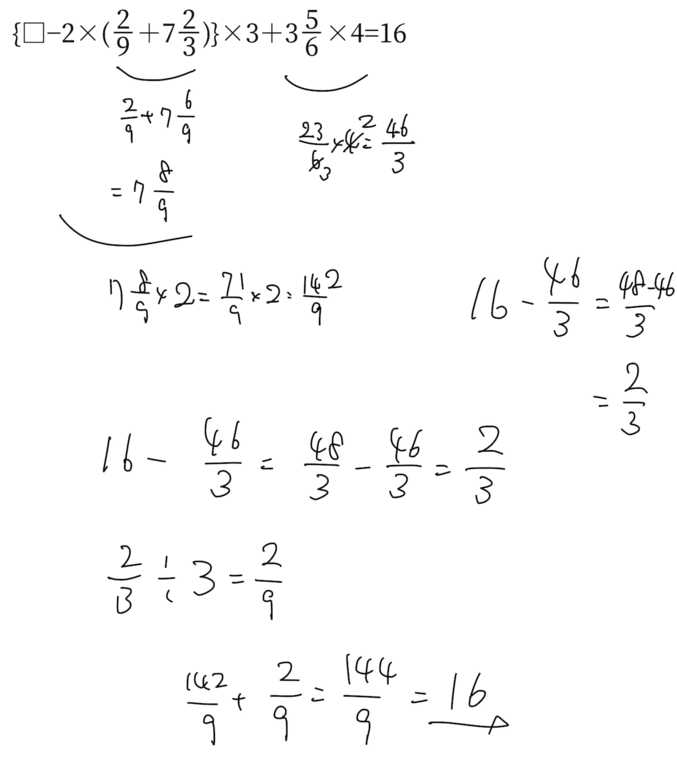

次は、逆算です。

・四則混合計算と同じ要領で番号をつける。

・普通に計算できるところは計算する

・逆算する

の順に解いていけば、解けます。

まずは、四則混合計算と同じように番号をつけてみましょう。

ポイントは、逆算の計算順を書くのではなく、□が数字だとしたときの四則混合計算の計算と同じ順を書くことです。

そして最後の番号の計算結果は、=の右に書いてある数の16となります。

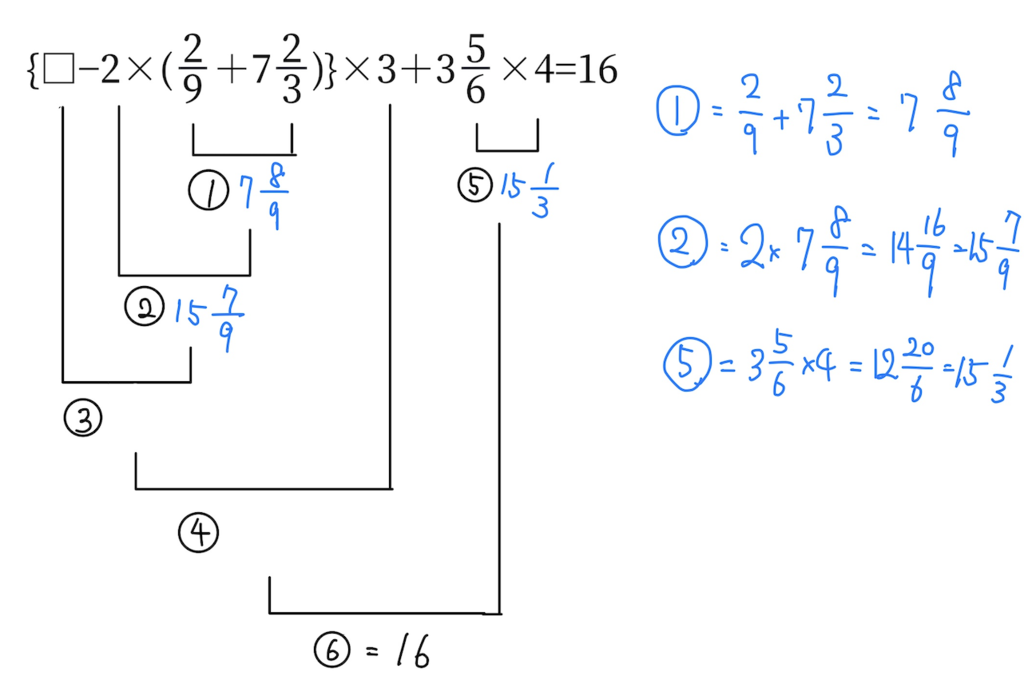

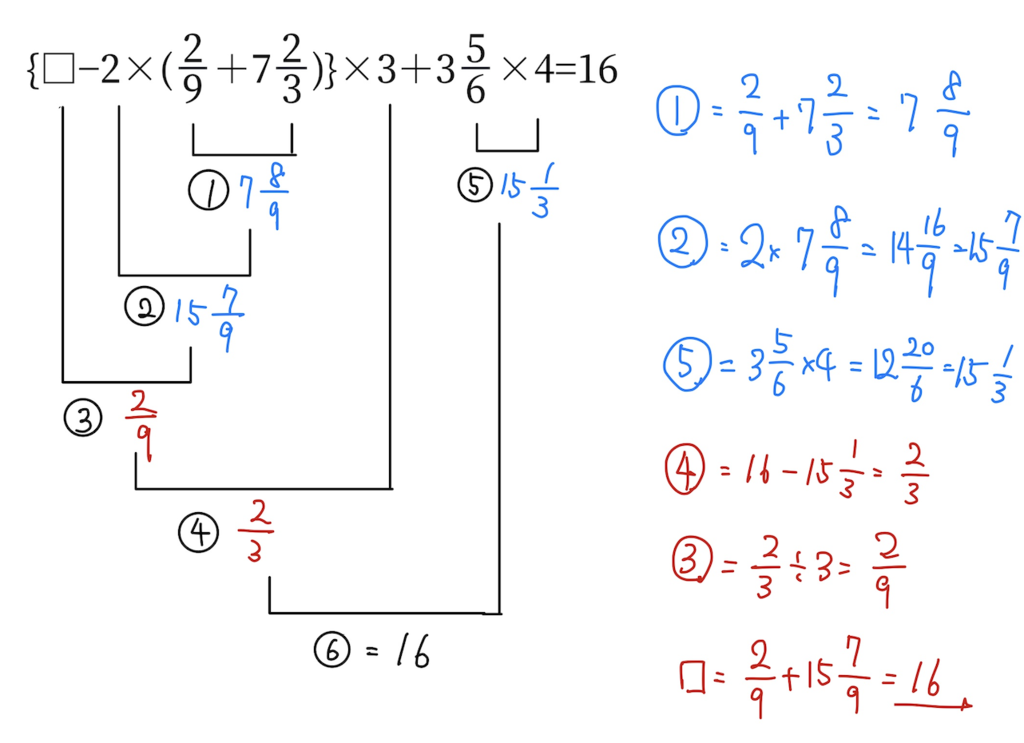

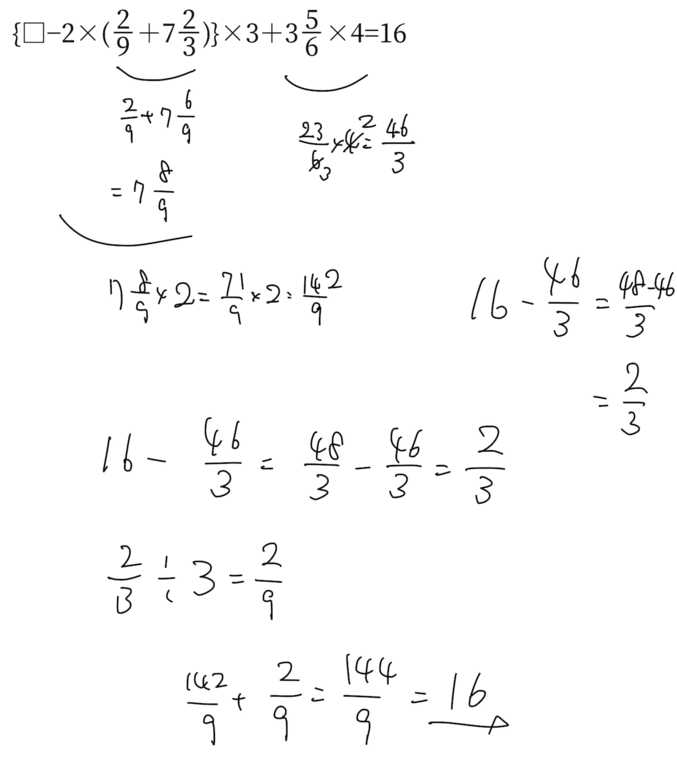

次に、普通に計算できるところを計算してしまいましょう。

次は、逆算の計算です。

番号とは逆順に④から計算します。

④ + ⑤(=15と1/3) = 16

ですから、

④ = 16 − 15と1/3 = 2/3

次に、

③×3 = ④(=2/3)

なので、

③ = 2/3 ÷ 3 = 2/9

そして、

□ − ②(=15と7/9) = ③(=2/9)

ですから、

□ = 2/9 + 15と7/9 = 16

と求まります。

いかがでしたでしょうか。

計算問題の答えがどうしても合わない場合は、このように番号をつけて計算を進めてください。

苦手な方は、「逆算(標準)」など、同じレベルの逆算の問題が並ぶ計算問題集で練習しまししょう。

2.計算メモを整えよう

計算順を理解できたら次は、計算メモを整えることを意識しましょう。

暗算力・計算力に合わせて3段階のレベルがあります。

計算力に合わせてレベルアップしていきましょう。

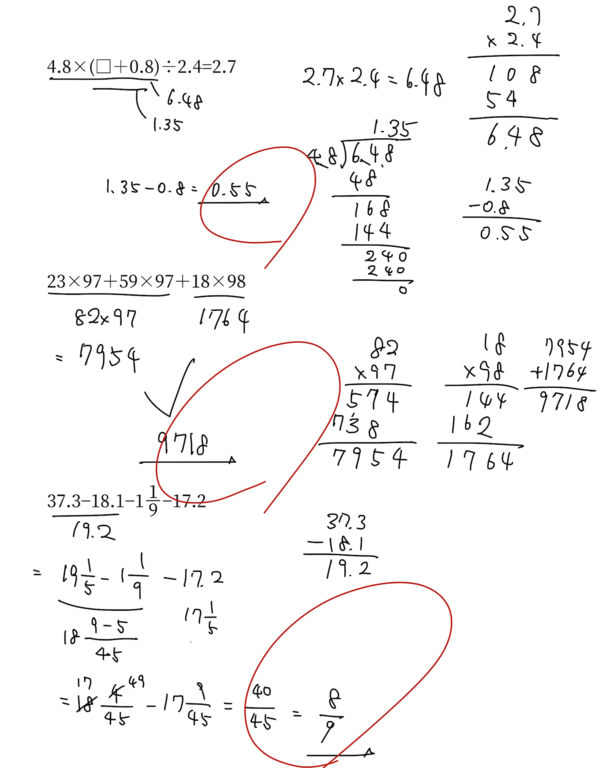

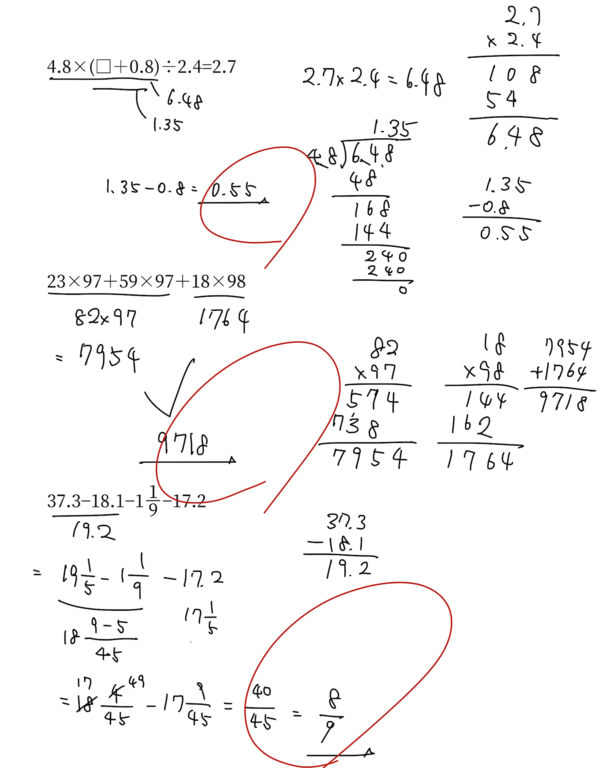

何も意識せずに計算した場合

まずは、何も意識せずに計算した場合の答案例をみてみましょう。

「できるとことから自由に計算し、空いてるスペースに自由にメモをして、気がついたら自分が今何をしているのか忘れる。」パターンです。計算跡を指導されていない場合は、このような計算跡が多いです。

これは、早急に改善しましょう。

暗算はしないで、メモの場所も自由に解くとこうなりがち。

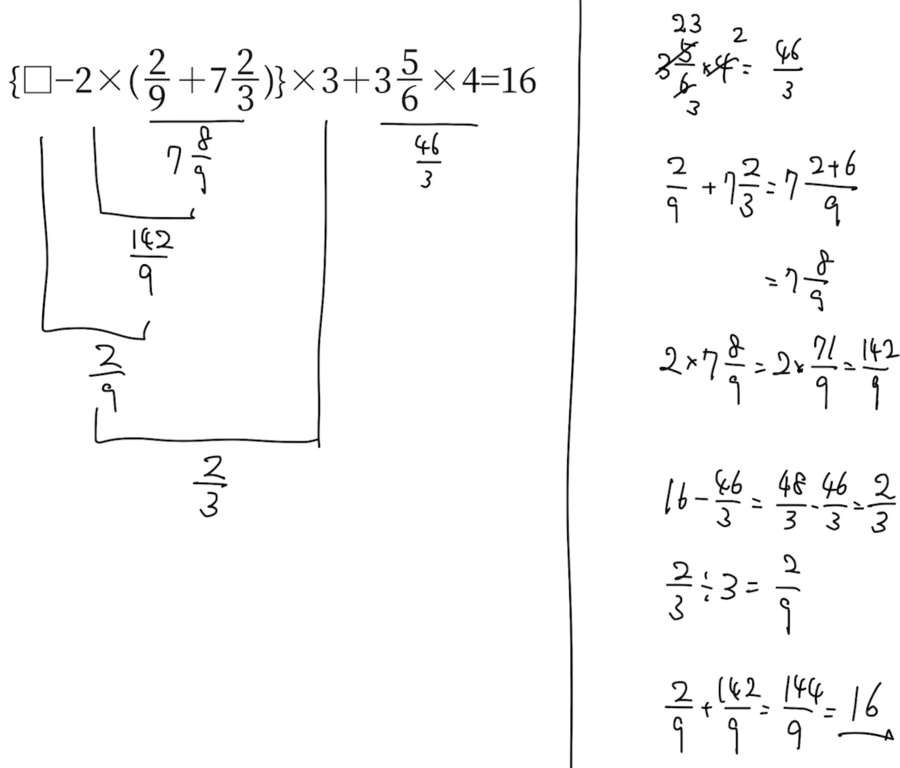

第1段階。計算スペースと計算結果メモを分ける

改善方法第1段階目です。

計算スペースと、計算結果のメモを分けます。

計算順の番号を書いて解く解き方とほぼ同じです。

計算式の横に線を引いて、スペースの右側に、筆算や通分などの計算メモをします。

そして、計算した結果を式の下のスペースにメモをしていきます。

この練習を繰り返していきましょう。

このような計算ができるようになった段階で、入試の計算問題は解けるレベルにあります。

まずは、ここを目指して練習をしましょう。

四谷偏差値55前後の中学校を受ける場合は、ここまでできれば十分です。

暗算力・計算力に合わせて3段階のレベルがあります。

計算力に合わせてレベルアップしていきましょう。

何も意識せずに計算した場合

まずは、何も意識せずに計算した場合の答案例をみてみましょう。

「できるとことから自由に計算し、空いてるスペースに自由にメモをして、気がついたら自分が今何をしているのか忘れる。」パターンです。計算跡を指導されていない場合は、このような計算跡が多いです。

これは、早急に改善しましょう。

第1段階。計算スペースと計算結果メモを分ける

改善方法第1段階目です。

計算スペースと、計算結果のメモを分けます。

計算順の番号を書いて解く解き方とほぼ同じです。

計算式の横に線を引いて、スペースの右側に、筆算や通分などの計算メモをします。

そして、計算した結果を式の下のスペースにメモをしていきます。

この練習を繰り返していきましょう。

このような計算ができるようになった段階で、入試の計算問題は解けるレベルにあります。

まずは、ここを目指して練習をしましょう。

四谷偏差値55前後の中学校を受ける場合は、ここまでできれば十分です。

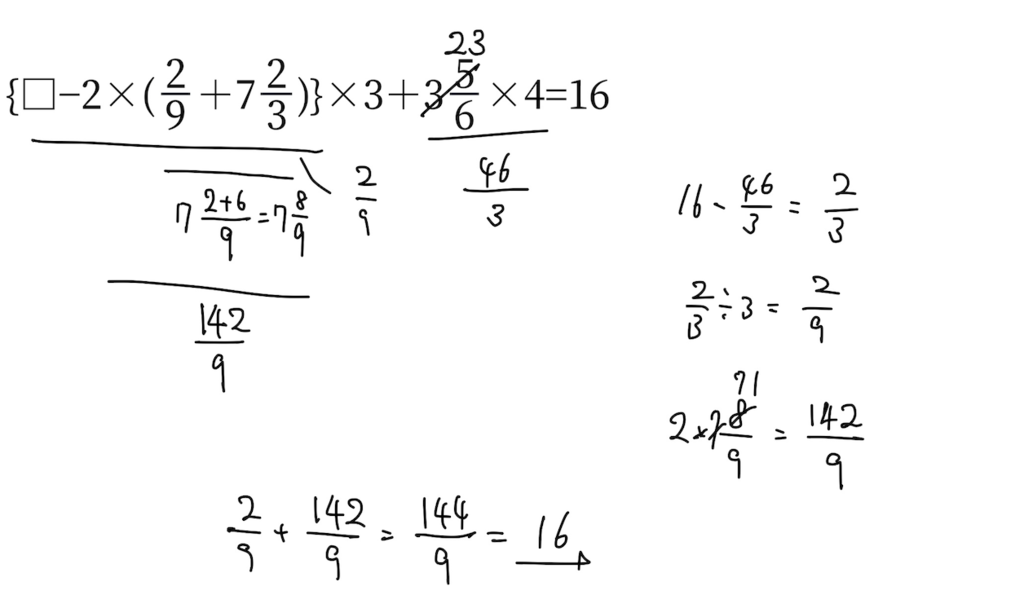

第2段階。暗算できるところは暗算で計算

計算スペースと計算結果メモを分けることに慣れてくれば、次のステップに進みましょう。

暗算できるところや、スペースを取らない計算は式の下に書いて処理をします。

3と5/6 ×4 や 2/9 + 7と2/3 などは、軽く計算できるのであれば、このようにメモをして計算していきましょう。

ただし、少しスペースをとるような計算は右側の計算スペースに書くことを心がけてください。

この解き方ができるのであれば、四谷偏差値65前後の中学校でも十分対応できます。

また、暗算力を鍛えるには、「暗算する計算B」などの暗算テクニックを磨く教材を取り入れ、暗算できる範囲を広げましょう。

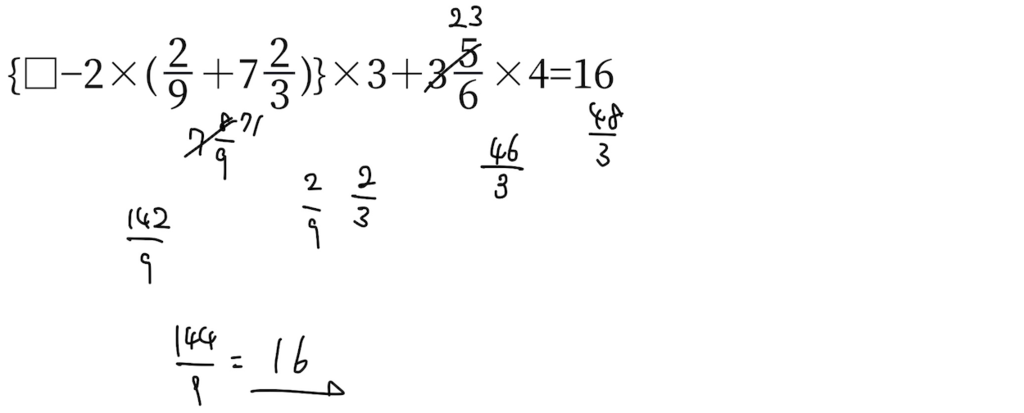

第3段階。ほぼ暗算とメモ

第2段階の解き方が安定してきたら、さらに暗算レベルを上げて解いていきましょう。

計算スピードは、第2段階の2倍以上となります。

最難関校を受験される方・計算を武器にしたい方は、ぜひこのレベルを目指しましょう。

最初は、「できるわけない」と思っても継続して練習をしてみてください。

できるようになります。そして、暗算で計算しないと気持ち悪く感じます。

このレベルになると「暗算する計算B」を、暗算 & 1分以内で解けるようになっているはずです。

以上、計算メモの整え方でした。

順番にレベルアップしていくことで、効率よく計算スピードを上げることができます。

3. 工夫しよう

基本姿勢の3つ目は、「工夫しよう」という話です。

計算練習は、単純作業ではなく、「いかに工夫し、楽に解くか」を考えるものです。

毎日の計算練習が常に作業になっていませんか?

丸付けをした後、解説を見て、工夫ができるかどうか確認しましょう。

計算の工夫が苦手な方は、「ほぼ工夫する計算」、「分配法則キソ」、「分配法則ガチ」、「部分分数分解キソ」などで鍛えましょう。(ドリる教材ショップにて手に入れられます)

では、工夫する計算の例を挙げます。

よければ、一度考えてみてください。

工夫できる問題例

いかがでしたか?

もし工夫に気づかずに解くと以下のようになります。

筆算を書いて全問正解で達成感がありますが、大事なのは工夫する力をつけることです。

この答案でそのまま終わってはなりません。

工夫せずに解き、全問正解で満足してはダメ!

例え正解していても工夫ができたかどうかを振り返りましょう。

工夫ポイントも意識してくださいね。

工夫するポイントを押さえて学習しよう。工夫を考えることが楽しくなります。

このように、常に「工夫できる解き方はないか?」を考えて計算練習に取り組むこと、直しで解き方を確認することが大事です!

計算練習は、単純作業ではなく、「いかに工夫し、楽に解くか」を考えるものです。

毎日の計算練習が常に作業になっていませんか?

丸付けをした後、解説を見て、工夫ができるかどうか確認しましょう。

計算の工夫が苦手な方は、「ほぼ工夫する計算」、「分配法則キソ」、「分配法則ガチ」、「部分分数分解キソ」などで鍛えましょう。(ドリる教材ショップにて手に入れられます)

では、工夫する計算の例を挙げます。

よければ、一度考えてみてください。

いかがでしたか?

もし工夫に気づかずに解くと以下のようになります。

筆算を書いて全問正解で達成感がありますが、大事なのは工夫する力をつけることです。

この答案でそのまま終わってはなりません。

例え正解していても工夫ができたかどうかを振り返りましょう。

工夫ポイントも意識してくださいね。

このように、常に「工夫できる解き方はないか?」を考えて計算練習に取り組むこと、直しで解き方を確認することが大事です!

まとめ

まずは、計算順を正しく理解できているか確認しましょう。

その上で、「計算メモを整える」ことにチャレンジします。

第1段階として、計算スペースと計算結果メモを分けて解きます。

第2段階として、計算スペースと計算結果メモを分けて解くことを基本に、暗算できるところは暗算をします。

第2段階が完璧になれば、ほぼ暗算とメモのみで解くことができる第3段階にチャレンジしてみましょう。

「四則混合計算(標準)」「逆算(標準)」「暗算する計算B」などで鍛えることができます。

また、計算練習では常に「計算の工夫」を考えて解きましょう。

直しの際は解説を確認し、工夫できなかったかどうかを必ず確認するようにして、工夫する力をつけましょう。

以上です。

次回は、計算力のロードマップの最終記事

その上で、「計算メモを整える」ことにチャレンジします。

第1段階として、計算スペースと計算結果メモを分けて解きます。

第2段階として、計算スペースと計算結果メモを分けて解くことを基本に、暗算できるところは暗算をします。

第2段階が完璧になれば、ほぼ暗算とメモのみで解くことができる第3段階にチャレンジしてみましょう。

「四則混合計算(標準)」「逆算(標準)」「暗算する計算B」などで鍛えることができます。

また、計算練習では常に「計算の工夫」を考えて解きましょう。

直しの際は解説を確認し、工夫できなかったかどうかを必ず確認するようにして、工夫する力をつけましょう。

以上です。

次回は、計算力のロードマップの最終記事

です!お楽しみに!

「計算くらぶ」では、現在のお子様の取り組みに対して、計算力をどこから鍛えて行けば良いか、を具体的かつ継続的にコメント・アドバイスをしております。 また、現在、試験的に塾やご家庭での算数の学習の取り組みに対してもアドバイスをしております。受験算数の学習に悩みがある方はぜひご入会ください!

.png)